Клещевой вирусный энцефалит у детей

Захватывая новые территории

В структуре инфекций вирусной этиологии с преобладанием клинических форм, протекающих с поражением центральной нервной системы (ЦНС) разной степени тяжести, клещевой энцефалит (КЭ) занимает доминирующее положение.1-2

КЭ — острая и хроническая природно-очаговая трансмиссивная вирусная инфекция, вызываемая вирусом клещевого энцефалита, который приводит к остро лихорадочному состоянию, поражению различных отделов нервной системы в виде вялых парезов и параличей, повреждений серого вещества головного мозга (энцефалит) и/или оболочек головного и спинного мозга (менингит и менингоэнцефалит).2-3

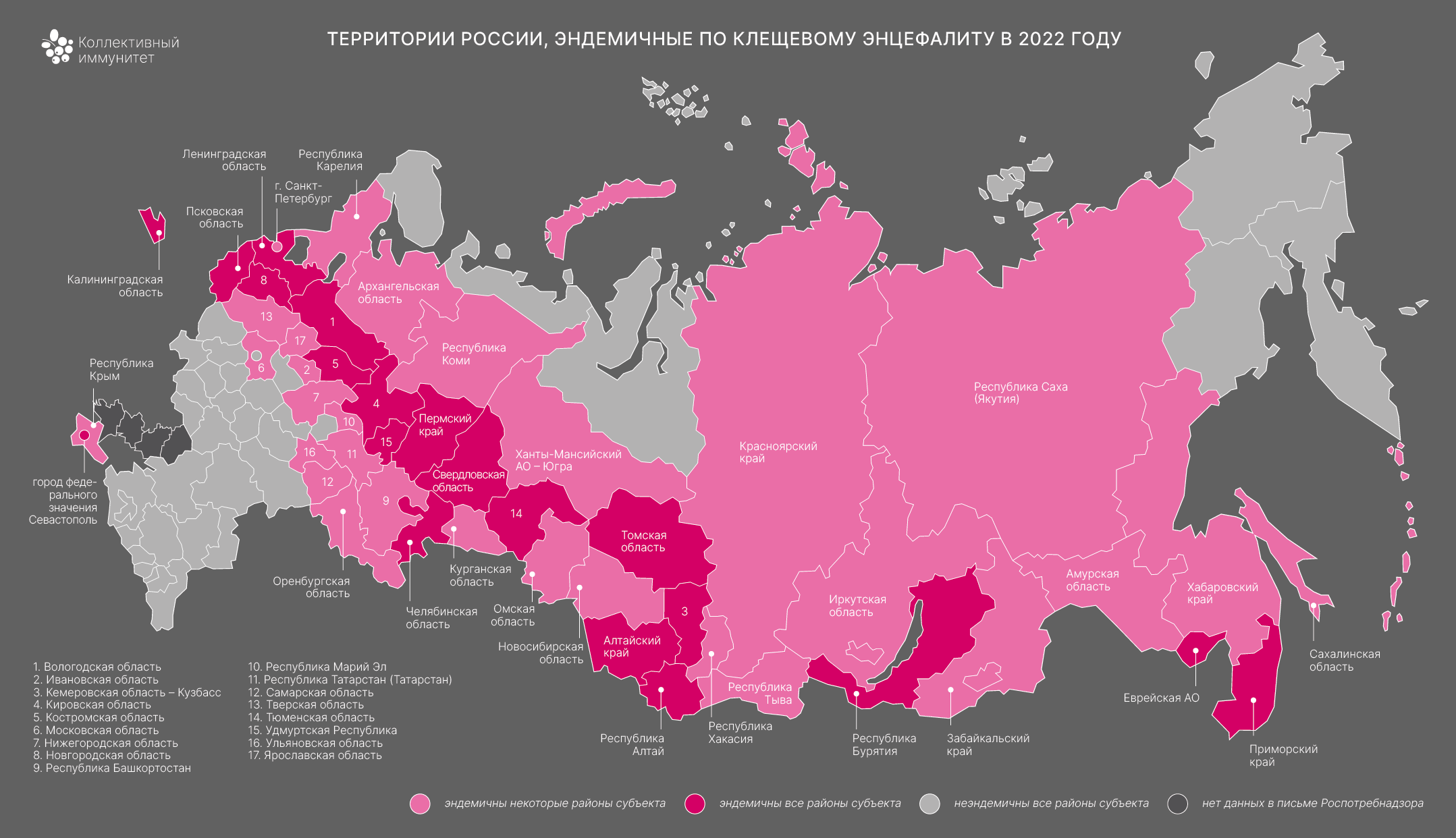

Заболевание имеет, как правило, тяжелое течение с инвалидизирующими проявлениями и характеризуется масштабностью распространения. Природные очаги клещевых инфекций имеются практически повсеместно — в Европе, Азии и Америке – и ограничены лишь ареалом распространения иксодовых клещей.4-5 В России эндемична по клещевому энцефалиту значительная часть территорий.

КЭ составляет до 27% в структуре других клещевых инфекций6

С начала XXI века специалисты отмечают заметное расширение ареала и рост численности переносчиков вируса КЭ в очагах.6-9 Таежный клещ активно продвигается в северном направлении — в республиках Саха (Якутия), Карелия, Коми, Иркутской области и др. А европейский клещ, успешно освоив природные леса, начал оккупировать пригородные садовые участки и городские парки. Эту безмолвную агрессию, в ряде случаев сопровождаемую ростом заболеваемости КЭ, специалисты связывают с влиянием изменяющегося климата и другими сопутствующими факторами.10-11

В структуре инфекционных заболеваний в детском возрасте до 20% составляют инфекции, передаваемые иксодовыми клещами, среди которых на КЭ приходится 25—30%.12-13

Рисунок. Территории России, эндемичные по КЭ. https://vaccina.info/tbe2023

1. Попонникова Т.В., Галиева Г.Ю., Новиков В.Э., Галаганова Л.Г. Клещевой энцефалит у детей: особенности клиники и дифференциальной диагностики в современных условиях. Русский журнал детской неврологии. 6 (2), 2011, с. 11—24.

2. Скрипченко Н.В., Егорова Е.С., Скрипченко Е.Ю., Вильниц А.А. и др. Клещевой вирусный энцефалит с прогредиентным течением у детей. Вопросы практической педиатрии. Том 17, № 2, 2022, с. 167—174. doi: 10.20953/1817-7646-2022-2-167-174

3. Маркова К.В., Скрипченко Е.Ю., Скрипченко Н.В., Марченко Н.В. и др. Трудности диагностики хронического течения клещевого энцефалита у детей. Журнал неврологии и психиатрии им. С.С. Корсакова. 2023, 123 (10), с. 118—122. https://doi.org/10.17116/jnevro2023123101118.

4. Романова К. А., Малкин А. А. Хроническая форма клещевого энцефалита: особенности клиники и диагностики (обзор литературы). Молодой ученый. № 22 (260), 2019, c. 248—250.

5. Злобин В.И. Клещевой энцефалит в Российской Федерации: современное состояние проблемы и стратегия профилактики. Вопросы вирусологии. № 3, 2005, с. 32—36.

6. Скрипченко Н.В. Клещевой энцефалит у детей: диагностика, лечение и профилактика. TERRA MEDICA NOVA. № 1, 2010, с. 5—11. http://www.terramedica.spb.ru/all/public/pdf/terra/1-60-2010-f110.pdfrramedica.spb.ru

7. Усков А.Н., Лобзин Ю.В., Бургасова О.А. Клещевой энцефалит, эрлихиоз, бабезиоз и другие актуальные клещевые инфекции в России. Инфекционные болезни. 8 (2), 2010, с. 83—88.

8. Онищенко Г.Г., Федоров Ю.М., Пакскина Н.Д. Организация надзора за клещевым вирусным энцефалитом и меры по его профилактике в Российской Федерации. Вопросы вирусологии. 2 (5), 2007, с. 8—10.

9. Makenov M., Karan L., Shashina N., Akhmetshina M. et al. First detection of tick-borne encephalitis virus in Ixodes ricinus ticks and their rodent hosts in Moscow, Russia. Ticks Tick Borne Dis. 10 (6), 2019 (Oct.), 101265. doi: 10.1016/j.ttbdis.2019.101265.

10. Попов И.О., Семенов С.М., Попова Е.Н. Оценка климатогенной угрозы распространения таежного клеща Ixodes persulcatus на территории России и соседних стран в начале XXI века. Известия РАН. Серия географическая. 85 (2), 2021, с. 231—237. doi:10.31857/S2587556621020138.

11. Малхазова С.М., Шартова Н.В., Зелихина С.В., Орлов Д.С. Анализ пространственной неоднородности в распространении клещевых инфекций на юге Дальнего Востока. Вестник Московского университета. Серия 5. География. 2, 2023, с. 51—61. doi:10.55959/MSU0579-9414.5.78.2.5.

12. Клещевой энцефалит у детей: этиология, патогенез, диагностика, клиника, профилактика и терапия / Под ред. Н.В. Скрипченко. Учеб.-метод. пособие. Издание 2-е, перераб. и доп. СПб., 2021.

13. Скрипченко Н.В., Егорова Е.С., Скрипченко Е.Ю. и др. Клещевой вирусный энцефалит с прогредиентным течением у детей. Вопросы практической педиатрии. 17 (2), 2022, с. 167—174. https://doi.org/10.20953/1817-7646-2022-2-167-174.

Биологически тупиковое направление

Визитная карточка

Возбудитель клещевого энцефалита:1-6

- Вирус КЭ — РНК-вирус — впервые выделен в 1937 году Л. Зильбером.

- Группа — арбовирусы.

- Семейство — тогавирусы.

- Род — Flavivirus (группа В).

- Вид — вирус включает основные субтипы: европейский (или западный), дальневосточный, сибирский, байкальский, гималайский. В природных очагах России также циркулируют субтипы: дальневосточный (прототипный штамм Софьин), европейский (Neudoerfl), сибирский (линии «Васильченко», «Заусаев», обская и балтийская) и байкальский (штамм «886-84»).

- Наиболее генетически гетерогенный и географически распространенный — сибирский генотип, устойчиво циркулирующий в восточно-европейских регионах с 1943 года, а на Урале и в Сибири — с 1960 года.

- Тяжесть течения КЭ во многом определяется подтипом возбудителя. Наибольшая частота тяжелых резидуальных проявлений и летальных исходов наблюдается при инфицировании дальневосточным подтипом вируса, наименьшая — европейским и сибирским. Тем не менее тяжелые случаи заболевания могут встречаться при любом подтипе вируса КЭ.

Основной природный резервуар вируса — иксодовый клещ, к которому вирус КЭ хорошо адаптирован. Он переходит из организма самки клеща в яйца, затем — в следующие фазы (трансовариальный и трансфазовый переход). Дополнительным резервуаром служат прокормители инфицированных клещей: 130 видов позвоночных животных из классов млекопитающих, птиц и рептилий. В природе вирус поддерживается постоянной циркуляцией по замкнутой цепи: клещи—прокормители—клещи.

Инфицирование человека для вируса КЭ – биологически тупиковое направление, поскольку далее вирус не передается и выходит из природной циркуляции.7-8

Вирус КЭ достаточно устойчив в среде: он длительное время сохраняется при низких температурах (оптимальный режим –60 °С и ниже), хорошо переносит лиофилизацию, в высушенном состоянии сохраняется много лет, но быстро инактивируется при комнатной температуре. Кипячение инактивирует его через две минуты, а в горячем молоке при +60 °С вирус погибает через 20 минут.

Вирус КЭ отличается способностью к пожизненной интратекальной персистенции и мутации. С этим могут быть связаны прогредиентное течение заболевания и диагностические трудности.9-10

1. Gritsun T.S., Nuttall P.A., Gould E.A. Tick-Borne Flaviviruses. Adv. Virus Res. 2003, 61, p. 317-—371. doi: 10.1016/s0065-3527(03)61008-0.

2. Инфекционные болезни: национальное руководство. М.: ГЭОТАР-Медиа., 2023,. 1104 с.

3. Козлова И.В., Сунцова О.В., Ткачев С.Е., Парамонов А.И. и др. Сравнительный анализ штаммов вируса клещевого энцефалита европейского субтипа, изолированных от больных людей из Восточной Сибири и из Восточной и Северной Европы. Acta Biomedica Scientifica. 9 (5), 2024, с. 122-—134. doi: 10.29413/ABS.2024-9.5.13.

4. Dai X., Shang G., Lu S., Yang J., Xu J. A new subtype of eastern tick-borne encephalitis virus discovered in Qinghai-Tibet Plateau, China. Emerg. Microbes Infect. 2018, 7 (1), p. 74. doi: 10.1038/s41426-018-0081-6.

5. Клещевой энцефалит в ХХI веке / Под ред. академика. РАН В.И. Злобина. М.: Наука., 2021. 471 с.

6. Phipps L.P., Johnson N. Tick-borne encephalitis virus. J. Med. Microbiol. 2022, 71 (5), 10. 1099/jmm.0.001492. https://doi.org/10.1099/jmm.0.001492].

7. Кузнецова В.Г., Краснова Е.И., Патурина Н.Г. Клещевой энцефалит в клинической практике врача. Лечащий врач. № 1, 2015, c. 20.

8. Аммосов А.Д. Клещевой энцефалит. Информационно-методическое пособие. Кольцово., 2006. 116 с.

9. Bogovic P., Strle F. Tick-borne encephalitis: A review of epidemiology, clinical characteristics, and management. World J. Clin. Cases. 2015, 3 (5), p. 430-—441. https://doi.org/10.12998/wjcc.v3.i5.430.

10. Чернохаева Л.Л., Холодилов И.С., Пакскина Н.Д. Современный ареал клещевого энцефалита в Российской Федерации. Медицинская вирусология. 30 (1), 2016, с. 6-—22.

Основной резервуар вируса

Для КЭ в средней полосе России характерна осенне-летне-весенняя сезонность. Она обусловлена пиками активности главного переносчика вируса — иксодового клеща.1

Зараженность клещей вирусом КЭ сравнительно низка и варьирует от долей процентов до нескольких процентов. Только в отдельных районах Дальнего Востока, Сибири и Урала она достигает 10—15%.2

В природе до 14 видов клещей — носителей вируса, но их эпидемическая роль невелика.3-4 Основной резервуар вируса в природе — иксодовые клещи.5

Вирус КЭ передается клещами:6

- европейский подтип — клещами Ixodes ricinus;

- дальневосточный подтип — главным образом Ixodes persulcatus;

- сибирскийподтип — Ixodes persulcatus.

На Дальнем Востоке вирусом КЭ могут заразить и такие виды как Dermacentor sylvarum и Haemaphysalis concinna (последний встречается и на юге Сибири). Европейский лесной и таежный клещи практически не различимы внешне и очень близки по биологии. Населяя почти всю лесную зону (на западе до Атлантики — европейский лесной клещ; на востоке до Тихого океана — таежный), вдоль линии Санкт-Петербург — Самарская Лука они вообще соседствуют, здесь проходит наложение ареалов этих видов (местами на сотни километров).

Сезонная активность взрослых особей начинается рано, с появлением первых проталин в лесу, но пик численности, как правило, приходится на середину-конец мая. В июне их численность начинает снижаться, и к концу июля клещи практически исчезают. Но это — окончание сезона у таежного клеща, европейский вновь появляется в августе-сентябре. И хотя его численность осенью обычно ниже весенней, тем не менее неприятностей он причиняет достаточно.7

1. Козлова И.В., Злобин В.И., Верхозина М.М., Демина Т.В. и др. Современные подходы к экстренной специфической профилактике клещевого энцефалита. Вопросы вирусологии. № 6, 2007, с. 25—30.

2. Клещевой энцефалит в ХХI веке / Под ред. акад. РАН В.И. Злобина. М.: Наука, 2021. 471 с.

3. Тимонин А.В., Широкоступ С.В., Салдан И.П., Баландович Б.А. Современные представления о клещевом вирусном энцефалите и сибирском клещевом тифе. Уральский медицинский журнал. № 9 (177), 2019, c. 94—100.

4. Valarcher J.F., Hägglund S., Juremalm M., Blomqvist G. et al. Tick-borne encephalitis. Rev. Sci Tech. 2015 (Aug.), 34 (2), p. 453—466.

5. Щучинова Л.Д., Злобин В.И. Организация профилактики клещевого энцефалита на высокоэндемичной территории Республики Алтай. Современные проблемы науки и образования. № 5, 2017, c. 63.

6. Factsheet about tick-borne encephalitis (TBE). European Centre for Disease Prevention and Control. Retrieved 15 January 2019. Accessed: https://www.ecdc. europa.eu/en/tick-borne-encephalitis/facts/factsheet.

7. https://lib.medvestnik.ru/articles/Lesnoi-vampir.html (дата обращения: 25.06.2025).

Пути заражения

Патогенез КЭ сложен и не до конца изучен.1

В одном клеще может содержаться до 1010 вирусных частиц. Для развития инфекции у человека достаточно 10 000 вирусных частиц.2

Механизмы передачи вируса клещевого энцефалита:2-8

- трансмиссивный — при укусе и кровососании вирусофорного (зараженного) клеща (самки насыщаются кровью до нескольких дней и могут увеличиваться в размерах до 120 раз, самцы — несколько часов и часто незаметны). Заражение может произойти с первых минут присасывания клеща, хотя при увеличении длительности кормления эта вероятность возрастает. Также возможно заражение при раздавливании и втирании останков клеща — контаминация;

- алиментарный — через употребление свежего молока инфицированных коз и коров, а также сметаны, масла, сыра;

- редкие пути — при переливании крови, пересадке органов и стволовых клеток, грудном вскармливании, при работе с биологическим материалом в лабораторных условиях, внутриутробно и пр.

Весной 2020 года на востоке Франции произошла вспышка КЭ, ранее не регистрировавшегося в этом регионе. Как было установлено, 42 пациента из 43 употребляли местный непастеризованный козий сыр. Исследователи подтвердили алиментарное происхождение вспышки КЭ, был идентифицирован европейский подтип вируса КЭ и подчеркнута роль передачи КЭ через пищевые продукты от зараженных животных.9

Через 12—18 часов после присасывания зараженного клеща вирус попадает в кровеносное русло, это первая волна виремии (резорбтивная), она кратковременна. Затем вирус проникает в ткани ретикуло-эндотелиальной системы (РЭС), где происходит его размножение. Это соответствует инкубационному периоду болезни.10

Диссеминация вируса в организме происходит лимфогенно, гематогенно и периневрально. Возникновение менингеальных и менингоэнцефалитических синдромов происходит при гематогенном распространении возбудителя, а полиомиелитических — при лимфогенном.

Вирус КЭ пантропен ко многим тканям организма, но его предпочтительная локализация — нервная система. Широкая дисперсия вируса по ЦНС приводит к бурному развитию воспалительного процесса с определенным его усилением в стволовой части и шейном отделе спинного мозга. На пути продвижения вируса препятствием для него могут служить мозговые оболочки. Существенную защитную роль играет гематоэнцефалический барьер.

При преодолении защитных барьеров вирус может поражать:11

- оболочки и кору головного мозга;

- подкорковые узлы;

- кору мозжечка;

- двигательные ядра продолговатого мозга;

- варолиев мост;

- двигательные мотонейроны;

- спинной мозг.

При поражении нескольких структур ЦНС морфологически КЭ представляет собой панцефаломиелит.12

1. Скрипченко Н.В., Егорова Е.С., Скрипченко Е.Ю., Вильниц А.А. и др. Клещевой вирусный энцефалит с прогредиентным течением у детей. Вопросы практической педиатрии. Том 17, № 2, 2022, с. 167—174. doi: 10.20953/1817-7646-2022-2-167-174.

2. Литусов Н.В. Вирус клещевого энцефалита. Иллюстрированное учебное пособие. Екатеринбург: УГМУ, 2017. 23 с.

3. Ляпунова Н.А., Хаснатинов М.А., Данчинова Г.А. Оптимизация методики количественной ОТ-ПЦР для оценки концентрации геномной +РНК вируса клещевого энцефалита. Acta Biomedica Scientifica (East Siberian Biomedical Journal). № 5, 2019, c. 116—121.

4. Профилактика клещевого вирусного энцефалита. Санитарно-эпидемиологические правила. СП 3.1.3.2352-08. М., 2008.

5. Семенов В.А. Клещевые нейроинфекции. М.: Медицина, 2004. 104 с.

6. Конькова-Рейдман A.Б. Клещевые нейроинфекции: клиническая характеристика, иммунопатогенез и новые фармакотерапевтические стратегии. Терапевтический архив. № 11, 2016, с. 55—61.

7. Злобин В.И., Горин О.З. Клещевой энцефалит. Этиология, эпидемиология и профилактика в Сибири. Новосибирск: Наука, 1996. 177 с.

8. Скрипченко Н.В. Клещевой энцефалит у детей: диагностика, лечение и профилактика. TERRA MEDICA NOVA, № 1, 2010, с. 5—11. http://www.terramedica.spb.ru/all/public/pdf/terra/1-60-2010-f110.pdfrramedica.spb.ru).

9. Gonzalez G., Bournez L., Moraes R.A. et al. A One-Health approach to investigating an outbreak of alimentary tick-borne encephalitis in a non-endemic area in France (Ain, Eastern France): a longitudinal serological study in livestock, detection in ticks, and the first tick-borne encephalitis virus isolation and molecular characterisation. Front Microbiol. 2022;13:863725. https://doi.org/10.3389/fmicb.2022.863725.

10. Valarcher J.F., Hägglund S., Juremalm M., Blomqvist G., Renström L. et al. Tick-borne encephalitis. Rev. Sci Tech. 2015 (Aug.), 34 (2), p. 453—466.

11. Маркова К.В., Скрипченко Е.Ю., Скрипченко Н.В., Марченко Н.В. и др. Трудности диагностики хронического течения клещевого энцефалита у детей. Журнал неврологии и психиатрии им. С.С. Корсакова. 2023, 123 (10), с. 118—122. https://doi.org/10.17116/jnevro2023123101118.

12. Тимонин А.В., Широкоступ С.В., Салдан И.П., Баландович Б.А. Современные представления о клещевом вирусном энцефалите и сибирском клещевом тифе. Уральский медицинский журнал. № 9 (177), 2019, c. 94—100.

По данным специалистов

По данным Роспотребнадзора, в 2022 году уровень заболеваемости клещевым энцефалитом в стране вырос по сравнению с предыдущим годом почти в два раза, составив 1,34 на 100 тыс. населения (в 2021–м — 0,69 на 100 тыс.). Заболевание было зарегистрировано в 48 субъектах.1 По сравнению с предыдущим годом увеличилось и число летальных исходов: 60 смертей, что на 43 больше по сравнению с 2021 годом.1

Показатель заболеваемости на 100 тыс. населения в 2024 году составил 1,13 (ниже среднемноголетнего за период 2015—2024 гг.), зарегистрировано 46 летальных исходов (летальность — 2,7%).2

Заболевание характеризуется неравномерным распределением по территории с периодическими несинхронными подъемами и спадами заболеваемости в различных регионах страны. Наибольшее долевое участие в формировании заболеваемости по стране имеют Сибирский, Приволжский и Уральский федеральные округа. На их долю приходится более 75% всех случаев.2-3 В последние годы КЭ стал выявляться и в ранее благополучных по этой инфекции регионах: Пензенской, Ярославской, Магаданской областях, Камчатском крае, Республике Коми и др., в том числе среди городского населения.1

Заболеваемость детей КЭ колеблется от 2 до 8 на 100 тыс. детского населения в зависимости от региона. В структуре детских инфекционных заболеваний до 20% составляют инфекции, передаваемые иксодовыми клещами, среди которых на КЭ приходится 25—30%.4-5 Среди больных преобладают мальчики (64,9%). Превалирует трансмиссивный путь инфицирования (67,8%), алиментарный наблюдается в 18,1% случаев.

Возрастная структура КЭ у детей:5

- от 1 года до 3 лет — 3,5%;

- от 4 до 6 лет — 13,5%;

- 7—9 лет — 32,7%;

- 10 до 12 лет — 24,6%;

- с 13 до 17 лет — 25,7%.

1. О состоянии санитарно-эпидемиологического благополучия населения Российской Федерации в 2022 году: Государственный доклад. М.: Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, 2023. 368 с.

2. Андаев Е.И., Никитин А.Я., Толмачева М.И., Зарва И.Д., Сидорова Е.А. и др. Эпидемиологическая ситуация по клещевому вирусному энцефалиту в Российской Федерации за 2015—2024 гг. и краткосрочный прогноз заболеваемости на 2025 г. Проблемы особо опасных инфекций. № 1, 2025, с. 6—17. https://doi.org/10.21055/0370-1069-2025-1-6-17.

3. Shirokostup S.V., Lukyanenko N.V. Tick-borne encephalitis epidemiology in Western Siberia. Natural and Technical Sciences. 2021, 11 (162), p. 130—136.

4. Злобин В.И. Клещевой энцефалит в Российской Федерации: современное состояние проблемы и стратегия профилактики. Вопросы вирусологии. № 3, 2005, с. 32—36.

5. Скрипченко Н.В. Клещевой энцефалит у детей: диагностика, лечение и профилактика. TERRA MEDICA NOVA. № 1, 2010, с. 5—11. http://www.terramedica.spb.ru/all/public/pdf/terra/1-60-2010-f110.pdfrramedica.spb.ru.

Клинические формы и картина

Клинический энцефалит характеризуется полиморфизмом клинических проявлений, непредсказуемым течением с формированием тяжелых хронических форм. Отсюда и множество классификаций заболевания — по форме (очаговые и неочаговые); по степени тяжести (легкая, среднетяжелая, тяжелая); по течению заболевания (острое, хроническое — первичное, вторичное, стабильное, прогредиентное, регредиентное) и др.1,2

Преобладание общеинфекционных или общемозговых проявлений на фоне очаговых симптомов, появление миоклонического гиперкинеза — патогномоничные особенности клинической картины КЭ, несмотря на генетическое разнообразие вызывающих его вирусов.3-4 Среди клинических форм КЭ чаще диагностируют неочаговые — лихорадочную (52%) и менингеальную (34%) — формы по сравнению с очаговыми (14%).1-2

Специалисты Детского научно-клинического центра инфекционных болезней ФМБА России (Санкт-Петербург), не одно десятилетие занимающиеся проблемами КЭ, предложили рабочую классификацию КЭ.1-2

|

Клинические формы |

Клиническая картина |

|

Лихорадочная форма |

Внезапное повышение температуры до 38—39 °C, тошнота, рвота, повышенный тонус затылочных мышц без изменений состава ликвора (менингизм), общая слабость, потливость продолжительностью около недели. Заканчивается благоприятно, но возможен астеновегетативный синдром средней продолжительности |

|

Менингеальная форма (наиболее частая манифестная форма) |

Все проявления лихорадочной формы плюс патологические симптомы раздражения мозговых оболочек, выраженного токсикоза. Возможно присоединение преходящей рассеянной неврологической симптоматики: изменение сухожильных рефлексов, анизорефлексия (неодинаковость рефлексов), асимметрия лица и др. В целом продолжительность — около 20 дней, чаще протекает благоприятно, возможны остаточные явления: внутричерепная гипертензия, головные боли, субфебрилитет до 2—3 месяцев |

|

Менингоэнцефалитическая (очаговая и диффузная) форма |

Тяжелая, жизнеугрожающая форма. При диффузном поражении: токсические и общемозговые симптомы, развитие судорог, нарушения сознания, иногда до комы. При очаговом поражении: на фоне общемозговой и токсической симптоматики развиваются двигательные нарушения — центральные парезы (как правило, полностью обратимые) |

|

Полиоэнцефалитическая форма |

Нарушения глотания, речи, различные нарушения зрения, иногда подергивания языка, при попытке пить вода выливается через нос, возможен парез мягкого неба. При нарушениях дыхания центрального типа, сосудистом коллапсе и параличе сердца возможен летальный исход. При благоприятном течении характерен длительный астенический синдром |

|

Полиоэнцефаломиелическая форма |

Крайне тяжелое течение, с поражением черепных нервов, параличом сердца и дыхания с летальностью до 30%. В остальных случаях — высокая вероятность параличей и перехода заболевания в хроническую форму |

|

Полиомиелитическая форма |

Вялые параличи мышц шеи, плечевого пояса и верхних конечностей, периодические нарушения чувствительности этих областей, атония. Показателен т. н. синдром свислой головы. Иногда из-за поражения диафрагмы страдает дыхание. Течение длительное, восстановление функции пораженных отделов не всегда в полном объеме |

|

Двухволновое течение |

1-я волна лихорадки — в течение недели с комплексом общемозговых и интоксикационных нарушений. Затем период мнимого благополучия (1—2 недели) и наступление 2-й волны повышения температуры тела, сопровождающейся развитием менингеальной и очаговой симптоматики, как правило, без тяжелых последствий |

1. Скрипченко Н.В., Егорова Е.С., Скрипченко Е.Ю., Вильниц А.А. и др. Клещевой вирусный энцефалит с прогредиентным течением у детей. Вопросы практической педиатрии. Том 17, № 2, 2022, с. 167—174. doi: 10.20953/1817-7646-2022-2-167-174.

2. Скрипченко Н.В., Клещевой энцефалит у детей: диагностика, лечение и профилактика. TERRA MEDICA NOVA. № 1, 2010, с. 5—11. http://www.terramedica.spb.ru/all/public/pdf/terra/1-60-2010-f110.pdfrramedica.spb.ru.

3. Усков А.Н., Лобзин Ю.В., Бургасова О.А. Клещевой энцефалит, эрлихиоз, бабезиоз и другие актуальные клещевые инфекции в России. Инфекционные болезни. 2010, 8 (2), с. 83—88.

4. Онищенко Г.Г., Федоров Ю.М., Пакскина Н.Д. Организация надзора за клещевым вирусным энцефалитом и меры по его профилактике в Российской Федерации. Вопросы вирусологии. 2 (5), 2007, с. 8—10.

Диагностика клещевого энцефалита

Диагностика клещевого энцефалита включает: сбор анамнеза (с учетом эпидемиологической ситуации, контакта с клещом, употреблением сырого молока или продуктов из сырого молока), детальное уточнение жалоб (на интоксикацию, головную боль, тошноту, рвоту, светобоязнь, кожную гиперестезию, боли или слабость в отдельных группах мышц, нарушение движений, непроизвольные движения), клинический осмотр (оценка состояния кожных покровов на предмет гиперемии, неврологический осмотр с выявлением признаков поражения нервной системы — нарушения двигательной сферы, др.), дополнительные — лабораторные и инструментальные — методы обследования для определения клинической формы, степени тяжести и характера течения заболевания, а также на выявление в анамнезе факторов, препятствующих немедленному началу лечения или требующие коррекции терапии.1-6

Лабораторная диагностика:1-6

- клинический анализ крови;

- иммуноферментный анализ крови и ликвора — выявление специфических IgM в острой, подострой или хронической стадии, изолированное выявление IgG как показатель перенесенного процесса с выздоровлением;

- полимеразная цепная реакция крови и ликвора — выявление нуклеиновых кислот вируса КЭ как показатель активно протекающей инфекции;

- спинномозговая пункция:

- цитологические показатели — подсчет количества и качества клеток;

- биохимические исследования ликвора — уровни общего белка, глюкозы и хлоридов.

Факт вакцинации против КЭ или введения противоклещевого иммуноглобулина необходимо учитывать для правильной трактовки данных серологической диагностики.

Инструментальная диагностика:4,6-7

- электроэнцефалография (ЭЭГ) — всем пациентам;

- магнитно-резонансная томографии головного мозга — всем пациентам;

- электронейромиография (ЭНМГ) — при полиомиелитической и энцефалополиомиелитической форме энцефалита.

Дифференциальная диагностика:2,3

- энцефалиты и менингиты другой инфекционной этиологии;

- опухоли головного мозга;

- абсцесс головного мозга;

- клещевой боррелиоз;

- деменция;

- травматические повреждения центральной нервной системы.

В отличие от первично-хронического течения клещевого энцефалита диагностика хронического течения КЭ обычно не представляет трудности, когда прогрессирование заболевания происходит спустя несколько месяцев после острого периода очаговых и реже — стертых форм инфекции, подтвержденных клинико-лабораторным исследованием. Наиболее подозрительны в отношении хронического течения КЭ у детей — впервые в жизни возникшие случаи симптоматической эпилепсии, сопровождающиеся фокальными двигательными пароксизмами, сочетающимися с постоянными миоклоническими гиперкинезами, а также прогрессирующие вялые параличи, особенно шейно-плечевой локализации.8

1. НИИДИ ФМБА России. Клинические рекомендации (Протокол лечения) оказания медицинской помощи взрослым при клещевом энцефалите. 2014. 85 с.

2. Злобин В.И., Горин О.З. Клещевой энцефалит. Этиология, эпидемиология и профилактика в Сибири. Новосибирск: Наука, 1996. 177 с.

3. Руководство по инфекционным болезням / Под ред. Ю.В. Лобзина. 4-е издание доп. и перераб. СПб.: Фолиант, 2011; с. 567—590.

4. Скрипченко Н.В., Иванова Г.П. Клещевые инфекции у детей. Руководство для врачей. М.: Медицина, 2008. 424 с.

5. Сорокина М.Н. Клещевой энцефалит. Острые нейроинфекции у детей. Руководство для врачей / Под ред. А.П. Зинченко. Л.: Медицина, 1986, с.126—137.

6. Скрипченко Н.В. Энцефалиты, вызванные вирусом клещевого энцефалита и боррелиями у детей / Н.В. Скрипченко, Г.П. Иванова, Т.Н. Трофимова, Н.В. Моргацкий, А.В. Сухацкая. Эпидемиология и инфекционные болезни. № 3, 2006, с. 36—41.

7. Pichler A., Sellner J., Harutyunyan G. et al. Magnetic resonance imaging and clinical findings in adults with tick-borne encephalitis. Journal of the Neurological Sciences 2017, 375, p. 266—269.

8. Скрипченко Н.В., Егорова Е.С., Скрипченко Е.Ю., Вильниц А.А. и др. Клещевой вирусный энцефалит с прогредиентным течением у детей. Вопросы практической педиатрии. Том 17, № 2, 2022, с. 167—174. doi: 10.20953/1817-7646-2022-2-167-174.

Лечение клещевого энцефалита у детей

Подходы к лечению пациентов с КЭ предусматривают одновременное и комплексное решение нескольких задач: предупреждение дальнейшего развития патологического процесса; предупреждение развития и купирование патологических процессов и осложнений; предупреждение хронического течения заболевания и формирования остаточных явлений. Выбор лечения должен зависеть от многих факторов, включая клиническую форму болезни и ее тяжесть, возраст пациента, наличие и характер осложнений, доступность и др.1-5

При развитии заболевания специфического высокоэффективного этиотропного лечения не существует.

Современная тактика терапии КЭ у детей предполагает обязательное проведение комплексной терапии — этиотропной, патогенетической и симптоматической.6

Этиотропная противовирусная терапия. Использование рекомбинантного интерферона (в свечах — детям до трех лет, старшего возраста — внутримышечно) в сочетании с пероральным курсом противовирусного препарата, оказывающего прямое противовирусное действие на РНК- и ДНК-вирусы. Сроки и дозы определяются возрастом ребенка и клинической формой заболевания.

Закрепление терапевтического эффекта и поддержание противовирусного иммунитета при ранней реконвалесценции после основного курса этиотропной терапии: рекомендуется назначение противовирусного препарата (при лихорадочной форме — в течение 1 мес.; при менингеальной — 3 мес.; при очаговых и хронических формах — до полугода).

При хронических формах КЭ целесообразно сочетать прием этиотропных препаратов с системными энзимами — потенцируют противовоспалительное действие, способствуют накоплению противовирусных средств в очаге воспаления и снижают их побочное действие.

Патогенетическая терапия предполагает применение ИВЛ, противоотечных, антигипоксантных, сосудистых, ноотропных препаратов.

В период поздней реконвалесценции при нейроформах КЭ (менингеальной и очаговой) назначается курс нейропептидов в сочетании с нейровитаминами.6

Восстановительное лечение в подострый и отдаленный период:1-5

- антиоксидантные средства;

- нейропротективные средства;

- витаминотерапия.

Единого мнения о тактике ведения детей с хроническим течением КЭ нет. По данным ряда авторов,7 противовирусная терапия (рибавирин, рекомбинантный интерферон-α2, релиз-активные антитела к интерферону-γ) имеет наибольшую эффективность при назначении препаратов в первые пять суток от начала КЭ. Применение противоклещевого иммуноглобулина и рибонуклеазы при очаговых формах КЭ малоэффективно ввиду того, что они не влияют на интратекальное персистирование вируса.7 В хроническую фазу болезни возможно применение иммуностимулирующей и витаминной терапии, антигипоксантов и адаптагенов.

За переболевшими детьми независимо от тяжести заболевания устанавливается диспансерное наблюдение сроком до трех лет с периодическим осмотром невролога и обследованиями (по показаниям).1-3